Il gruppo Houthi: “termometro” del conflitto israelo-palestinese?

Le basi dell’accordo

Domenica 19 gennaio è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, segnando un primo tentativo di tregua nel conflitto in corso. L’accordo prevede una fase iniziale di sei settimane, durante la quale Hamas ha rilasciato progressivamente 33 ostaggi israeliani, mentre Israele ha proceduto alla scarcerazione di oltre mille detenuti palestinesi. Parallelamente, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) avvieranno un ritiro graduale dalle aree più densamente popolate, consentendo ai civili di rientrare nei propri luoghi di residenza.

La seconda fase dell’intesa prevede la liberazione di tutti gli ostaggi ancora trattenuti da Hamas, mentre nell’ultima fase è contemplata la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti e l’attuazione di un piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza.

La fragilità dell’accordo rimane evidente: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu mantiene come obiettivo finale l’eliminazione di Hamas, mentre l’organizzazione palestinese ha espresso riserve su alcuni aspetti dell’intesa, rendendo incerto il destino del cessate il fuoco ed il futuro della regione.

Il posizionamento e le dichiarazioni degli Houthi

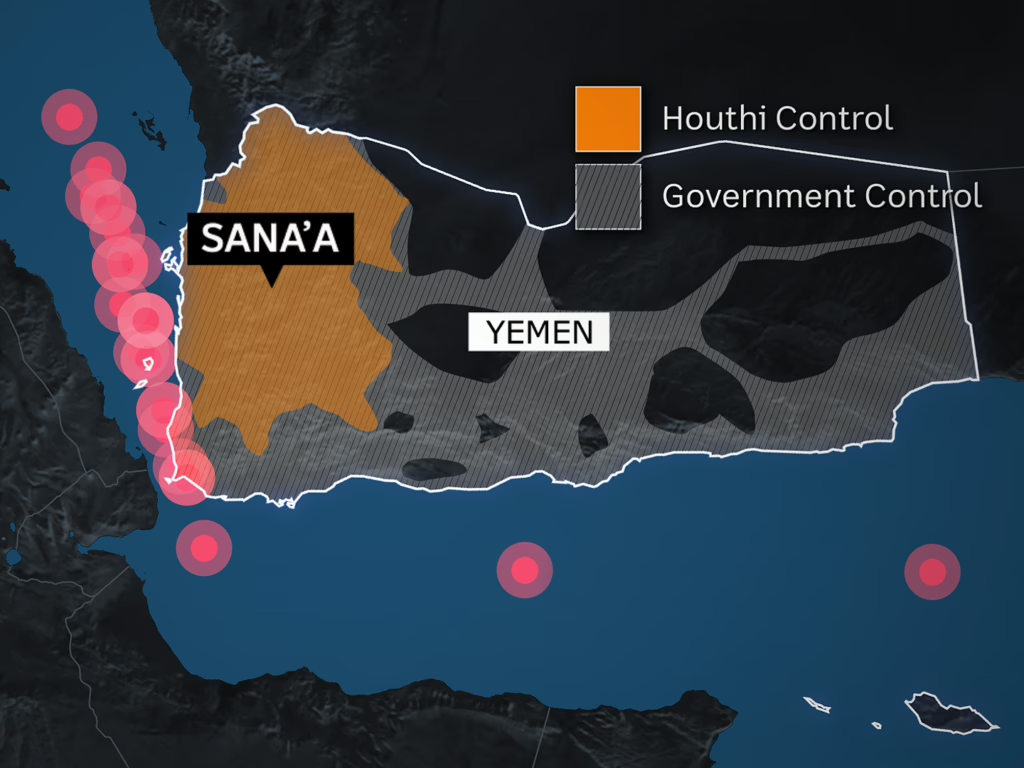

Nel corso degli ultimi sedici mesi di guerra, gli attacchi sferrati dagli Houthi nelle acque del Golfo di Aden, nello stretto di Bab-el-Mandeb e nel Mar Rosso hanno subito un’intensificazione significativa. Il gruppo yemenita ha giustificato queste azioni come un atto di sostegno alla causa palestinese ed un’opposizione diretta ad Israele ed ai suoi alleati occidentali. Già nel novembre 2023, il leader del movimento, Abdul Malik al-Houthi, aveva dichiarato che le operazioni avrebbero avuto come obiettivo principale le navi israeliane in transito nel Mar Rosso.

Dopo l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza, gli Houthi hanno poi informato le compagnie di navigazione, le società assicurative marittime e le autorità portuali che, a partire dal 19 gennaio, avrebbero attaccato solo imbarcazioni corrispondenti a criteri ben precisi. In una comunicazione inviata agli operatori internazionali del settore, il gruppo ha specificato che nel mirino sarebbero finite le navi di proprietà, gestione o operatività legata ad individui o entità israeliane, oltre a quelle dirette verso i porti di Israele. Queste imbarcazioni, secondo le direttive annunciate, non avrebbero potuto attraversare il Mar Rosso, lo stretto di Bab-el-Mandeb, il Golfo di Aden e l’Oceano Indiano.

Tali dichiarazioni si sono rivelate poco affidabili: le evidenze mostrano come gli attacchi con missili e droni abbiano colpito navi di diversa nazionalità, andando ben oltre i parametri dichiarati dagli Houthi. L’applicazione di criteri così selettivi richiederebbe infatti un complesso processo di identificazione, che implicherebbe la verifica della proprietà dell’imbarcazione, il controllo sugli operatori, l’analisi della nazionalità dell’equipaggio e la revisione della documentazione portuale; un’operazione che, alla luce dei fatti, sembra andare oltre le reali capacità del gruppo.

Dall’inizio della guerra a Gaza, i ribelli Houthi hanno esteso le loro operazioni militari fino a colpire il territorio israeliano. Sebbene l’efficacia di questi attacchi sia stata limitata, soprattutto a causa della grande distanza tra i due paesi, l’iniziativa è stata interpretata come un chiaro messaggio rivolto ad Israele. In risposta, Tel Aviv ha condotto raid aerei mirati contro infrastrutture strategiche, tra cui porti e basi militari, situate nella capitale yemenita San’a e nella città costiera di Hodeida.

La risposta del Regno Unito e degli Stati Uniti

Le operazioni aeree condotte da Stati Uniti e Regno Unito contro le postazioni degli Houthi hanno preso il via nel dicembre 2023 con l’operazione Prosperity Guardian. Nonostante l’intensità degli attacchi sia variata nel tempo, questi interventi hanno contribuito a ridurre, almeno temporaneamente, le attività del gruppo yemenita.

Sebbene le forze occidentali abbiano ottenuto successi tattici nel Mar Rosso, gli Houthi hanno saputo adattarsi al nuovo scenario, preservando gran parte delle loro capacità operative e rafforzando il consenso, non solo in Yemen, ma anche nel più ampio contesto del mondo arabo-musulmano.

L’intervento militare nel Mar Rosso ha segnato una svolta nell’approccio dell’amministrazione Biden nei confronti degli Houthi. In passato, una delle prime decisioni del presidente statunitense in politica estera era stata la sospensione della vendita di armamenti all’Arabia Saudita nel 2021, una scelta dettata dalla volontà di ridurre il supporto americano ai bombardamenti condotti da Riad in Yemen. Inoltre, l’amministrazione aveva revocato la designazione degli Houthi come organizzazione terroristica, annullando così una misura introdotta dal governo di Donald Trump.

Questa decisione era motivata dalla necessità di facilitare l’afflusso di aiuti umanitari in Yemen, ma ha avuto anche un effetto collaterale: la fine dell’isolamento internazionale del gruppo. Ciò ha permesso agli Houthi di consolidare il proprio controllo nelle aree orientali del Paese. A rafforzarne ulteriormente la posizione è stato il costante supporto iraniano, che ha fornito al gruppo armamenti avanzati, tra cui missili balistici, missili ipersonici e droni di ultima generazione. Complessivamente, gli Houthi hanno accresciuto la loro influenza rispetto alla fase iniziale della presidenza Trump, ma la situazione potrebbe subire un nuovo ribaltamento.

Lista delle Foreign Terrorist Organizations

Il 22 gennaio il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che stabilisce il reinserimento degli Houthi nella lista delle Foreign Terrorist Organizations entro trenta giorni. Questa decisione comporterà pesanti restrizioni economiche ed operative per il gruppo yemenita, rendendo più complesso l’accesso a componenti tecnologici e rifornimenti strategici. Inoltre, l’inserimento nella lista potrebbe determinare l’applicazione di sanzioni nei confronti di individui ed aziende legate agli Houthi, limitandone ulteriormente le attività.

Quale futuro per la crisi del Mar Rosso?

La crisi in corso nel Mar Rosso apre la strada a due possibili scenari. Il primo, considerato il più probabile, ipotizza un’escalation dell’azione militare statunitense contro gli Houthi, con un’intensificazione degli attacchi aerei nella regione. L’amministrazione Trump sembra orientata verso una politica più intransigente rispetto al passato, una scelta influenzata anche dalla posizione nettamente ostile del neopresidente nei confronti dei gruppi islamisti. A conferma di questa ipotesi, si prospetta anche un possibile ritorno ad una strategia più dura nei confronti dell’Iran e delle sue reti di alleati e milizie nella regione, in continuità con la linea adottata tra il 2017 e il 2021.

Il secondo scenario, invece, prevede il mantenimento dell’approccio attuale, basato su operazioni militari selettive e discontinue, mirate a dissuadere gli attacchi contro le imbarcazioni che transitano nel Mar Rosso. A partire da gennaio 2024, sia Washington che Londra hanno condotto quattro ondate di bombardamenti sul territorio yemenita, spesso in risposta ai momenti di maggiore attività offensiva da parte degli Houthi.

Riferimenti bibliografici:

- https://www.geopolitica.info/houthi-gaza-mar-rosso/

- https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/01/08/news/i-problemi-globali-creati-dagli-houthi-7305078/

- https://it.euronews.com/2025/01/21/yemen-i-ribelli-houthi-limitano-gli-attacchi-nel-mar-rosso-dopo-il-cessate-il-fuoco-a-gaza

- https://www.corrieremarittimo.it/shipping/sale-la-pressione-a-gaza-gli-houthi-tornano-a-minacciare-le-navi-in-mar-rosso/