Federalismo Europeo: un progetto politico velleitario

Negli ultimi anni è ancora più frequente sentir parlare di “integrazione europea”. Con questo termine si intendono tutte quelle norme e atti che servono ad aumentare l’accentramento decisionale su Bruxelles, concedendo maggiori competenze nel legiferare agli organi burocratici dell’Unione europea, sottraendo sempre più sovranità ai singoli Stati membri.

L’integrazione europea per come intesa dagli organi attuali, cioè un progetto federale dove vengono rispettate e esaltate tutte le culture e tradizioni e dove non sussiste una supremazia, è a dir poco impossibile. Tra i tanti motivi ci sono soprattutto le identità storico-culturali che fanno sì che tra paesi europei, ma soprattutto fra nord e sud Europa, ci siano differenze e distanze tali da impedire un’intesa, figuriamoci l’unificazione e il volontario abbandono della propria sovranità nazionale.

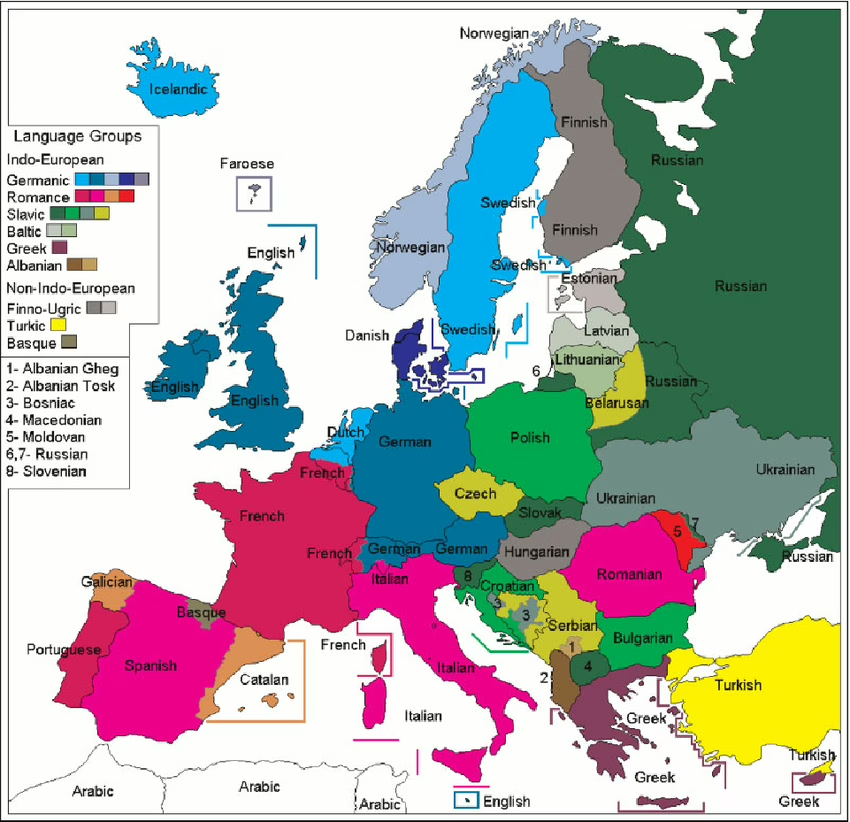

Un progetto di tale portata dovrebbe prevedere dei passaggi fondamentali, di cui finora non si è parlato: quale sarebbe la lingua ufficiale? Quale base culturale prevarrebbe? Dove sarebbe la capitale? Come si eleggerebbero gli organi di governo e le persone al potere? In più di trent’anni da Maastricht non si è tentata nessuna costituzione federale, e laddove abbiano provato a metterla al voto non è mai passata. L’Unica unificazione è quella monetaria, senza un’armonizzazione delle politiche fiscali. Le due direttrici rimangono la competizione interna (non la cooperazione) e la stabilità dei prezzi, ultimamente superata da diversi fenomeni inflattivi.

Nel mentre, si dibatte e si cerca di convincere milioni di persone, l’Euroburocrazia, in modalità molto discutibili, ha già avviato approcci grezzi ad una maggiore integrazione. Son stati diversi i provvedimenti presi per depotenziare gli Stati nazionali, impedendogli di agire in ambito sia interno, sia esterno, bloccando importanti funzioni politiche per favorire la supremazia tecnocratica dell’UE. Le disposizioni dei trattati più recenti, come quello di Lisbona, che aumentano le competenze e l’indipendenza degli organi europei, hanno contribuito alla scarsa popolarità che molte nazioni hanno dell’Unione Europea, che risulta antidemocratica attuando decisioni prese altrove da pochi e senza un consenso popolare.

Con una base inesistente, una classe dirigente disfunzionale ed istanze culturali non ben specificate, questo progetto è destinato ad un rapido fallimento. Anche in questo caso la storia è piena di esempi, come l’esperienza romana ed il progetto di accentramento di Federico II.

La parabola romana: da fondatori ed assimilazionisti a superbi suprematisti

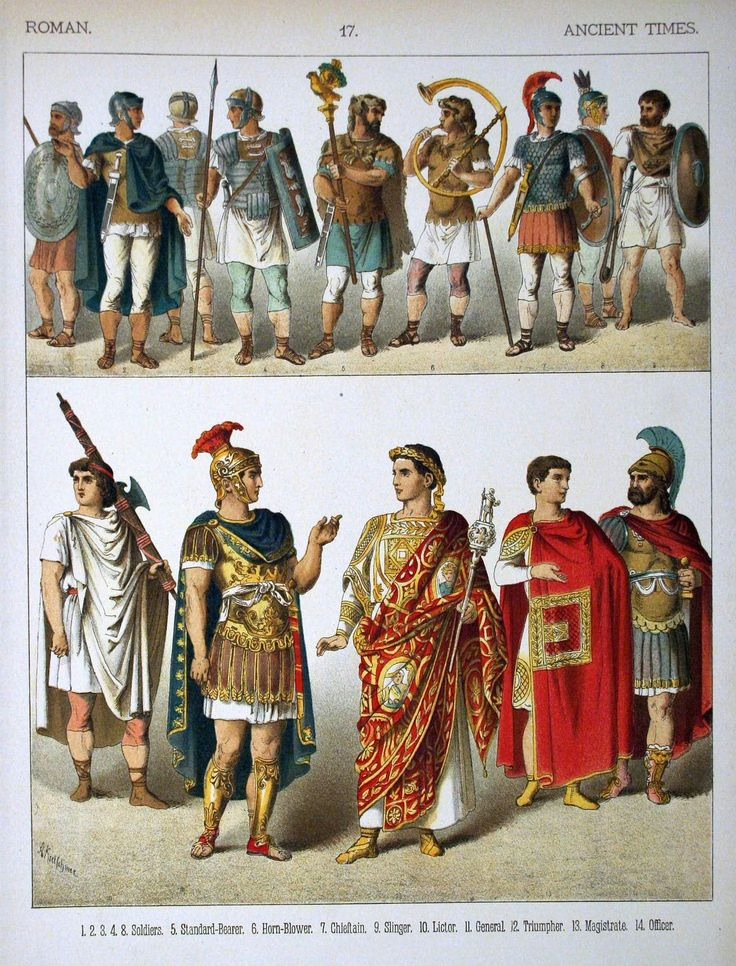

L’Impero Romano riuscì a raggiungere il suo massimo splendore ed occupare territori, dall’attuale Kuwait fino al Portogallo, non solo grazie alla capillare organizzazione militare ed al suo controllo burocratico, ma anche all’efficace opera di assimilazione che operarono a danno delle nazioni che sottomisero.

I Romani, essendo un popolo di origine pastorale-tribale e dunque di natura grezza e violenta, hanno sempre assorbito dalle culture e tradizioni dei vicini e vinti quanto più si conformasse al loro pensiero e che potesse tornare utile ad accrescere la grandezza di Roma. Ciò non solo per andare a creare una vera e propria cultura romano-mediterranea, di lunghissimo respiro, ma anche per agevolare un processo di assimilazione graduale, finalizzato al miglior controllo delle proprie conquiste.

Un simile modus operandi si può riscontrare anche in storie a noi più vicine come nel caso degli USA e prima ancora all’interno della storia della formazione dell’Impero Britannico, dell’Impero Russo e del Grande Qing (Impero Cinese), tutte potenze, soprattutto gli Stati Uniti con l’emisfero occidentale, che ancora operano con le medesime modalità, seppur sempre più faticosamente.

I Romani, infatti, una volta conquistati nuovi territori si adoperavano affinché i vinti potessero percepire la maestosità sacrale di Roma. Costruivano opere, come statue e templi, che spesso rappresentavano immagini ed icone simili a quelle locali, iniziando un processo di iscrizione nel substrato religioso del posto.

Successivamente, iniziavano ad introdurre scuole di grammatica e facevano sì che i ruoli governativi più rilevanti fossero detenuti da autorità romane che parlassero solo latino, spingendo la classe dirigente locale ad imparare la lingua, oltre che usi e costumi, dei nuovi signori, spingendo anche i propri figli nel medesimo percorso facendogli frequentare le scuole romane o comprando schiavi precettori.

In ultimo, “romanizzavano” completamente le architetture locali, demolendo vecchi quartieri ed edificandone di nuovi, erigendo nel frattempo anche ogni sorta di effigi religiose e non, al fine di sottolineare la gloria di Roma e la fortuna di far parte di cotanto Impero.

Non occorreva molto tempo affinché intere culture diventassero di fatto minoranza nella propria casa, soppiantate dalla cultura romana: un processo che perdurò con discreto successo per diversi secoli ed anche al termine del paganesimo greco-romano, con l’avvento del Cristianesimo, Costantino riuscì a ripristinare il fragile ordine, che si spezzò definitivamente solo mediante l’avvento dei germanici oltre i confini storici dell’Impero.

I popoli germanici, al contrario di altri nel mediterraneo, avevano una base culturale salda e basata su legami di sangue e prodezze belliche; seppur anche Roma vivesse su rapporti di forza fra i diversi magisteri, la cultura romana era ad un livello di civiltà irraggiungibile per le tribù germaniche, motivo per cui la stessa non riuscì mai realmente a diffondersi fra i barbari. Fu proprio la loro integrazione successiva, per motivi di necessità, che portò alla disgregazione la parte occidentale dell’Impero. Nessun imperatore o magistrato si impegnò, per disinteresse od incapacità, a tentare di convertire i germani, pensando superbamente che questi avrebbero un giorno, di loro volontà, assunto la cultura romana. Finirono invece i romani stessi a prenderne i costumi ed a cedere molte cariche rilevanti a germani naturalizzati: un contesto che creò grande scompiglio culturale, portando in ultimo alla fine dell’esperienza romana in occidente.

La sua estensione orientale continuò con lo stesso processo, influenzando le culture mediterranee. Durante la guerra di riconquista giustinianea, attuarono gli stessi procedimenti, riportando in auge la gerarchia statale romana. Ciò non si rivelò tuttavia un sistema altrettanto efficace come in precedenza, e gli imperatori furono spesso costretti a modificarlo nel tentativo di renderlo più efficace, determinando molte volte nei fatti un peggioramento. Il problema era la volontà a tutti costi di mantenere un controllo accentrato nel momento in cui il panorama politico e culturale si trovava in continuo mutamento, rendendo assolutamente inefficienti e dannose le politiche di accentramento ed assimilazione. Il fossilizzarsi su astruse procedure da un lato e l’ingerenza esterna che approfittava della disgregazione dall’altro, contribuirono alla fine della parabola romana nel mondo.

La superbia dei tardo-romani e dei loro successori, che si ritenevano superiori al punto da ritenere che chiunque volesse essere parte del loro progetto e che non volevano comprendere i cambiamenti in corso, fu parte rilevante della loro disfatta.

Accentramento decisionale: le differenze tra l’esperienza di Roma e del Regno di Sicilia

L’egemonia culturale durante l’Impero Romano era necessaria in quanto gran parte delle decisioni del Senato e della Corte Imperiale erano ovviamente prese a Roma. Alla conversione culturale e politica seguiva inevitabilmente anche quella socioeconomica, affinché ogni provincia potesse assumere un’economia ed una suddivisione di classi simile in tutto l’Impero. Ciò comportava che le decisioni della capitale assumessero valore universale.

A tal proposito, già dai tempi della tarda Repubblica, venivano nominate figure specifiche (i Proconsoli), che erano necessariamente presi da coloro che avevano occupato la carica di Console, che si occupavano del governo di una o più regioni (le Province) a loro designate. Costoro avevano potere assoluto e il compito di mantenere l’ordine di Roma e far sì che tutte le operazioni civili e militari si eseguissero senza intoppi.

Col tempo, il potere centrale realizzò che suddetta modalità non potesse essere sostenibile: la difficoltà nel limitare l’influenza di figure che accumularono grandi ricchezze e poteri, si fece sempre più complicata, a tal punto che gli Imperatori furono costretti ad accentrare sempre più le decisioni alla loro figura e governatori da loro nominati. Inizialmente queste misure furono efficaci: ripreso il controllo delle regioni, si poterono affrontare al meglio le proprie problematiche, rendendo l’amministrazione più fluida e migliorando lo sviluppo, sebbene a discapito di misure realmente necessarie per le singole regioni.

Ciò riportò di converso alla rinascita di figure molto potenti, che riuscirono ad accumulare su di sé poteri assoluti, divenendo potenzialmente pericolosi. A tal punto, che si giunse a dividere i poteri civili da quelli militari, incaricando figure diverse chiamate a collaborare tra loro, creando così un primo esempio di consigli provinciali. Nonostante ciò, le diatribe ed i conflitti interni si ingigantirono sempre di più arrivando persino a vere e proprie guerre civili che contraddistinsero tristemente la seconda parte dell’Impero.

Un simile fallace sistema, semi autonomo, di tipo centrale-federale continuò anche sotto l’Impero Romano d’Oriente. Più volte fu necessario modificarlo, dando vita ad uno dei più macchinosi, rigidi ed ingestibili organigrammi burocratici del periodo medievale, tanto da creare il detto “Sei così bizantino”. L’ipertrofia gestionale che caratterizzava la gestione dell’Impero, lo stava portando alla sua fine ben prima dell’anno mille. Solo grazie alle riforme della dinastia Macedone l’Impero rivide una speranza di sopravvivenza. Le riforme prevedevano, tra le varie modifiche, anche una feudalizzazione dell’Impero, facendo sì che i diversi grandi Signori potessero gestire i territori in totale autonomia, purché sempre in nome dell’Impero e dell’Imperatore, consentendo il prolungamento della sua esistenza per altri cinquecento anni.

Un altro esempio successivo all’Impero romano fu il Regno di Sicilia di Federico II, dove troviamo un fenomeno di accentramento molto efficace.

Federico II inaugurò la prima università laica del mondo, dove l’insegnamento non fu esclusiva dei soli monaci bensì di studiosi di ogni sorta e ciò permise a più persone di accedervi e studiarvi. Il progetto del sovrano, però, era quello di dare vita ad una nuova classe dirigente regia, formata in modo universale su svariati argomenti, volta a governare città, contadi e regioni. Il piano era quello di associare ai baroni locali dei governatori, a loro superiori, direttamente legati alla Corona, che agissero e si muovessero in modo da garantire e tutelare le scelte del Sovrano a Palermo. La Lex Regnum Sicilianorum, il codex di leggi che diede inizio al piano di riforme interne, rimase in vigore per secoli ed il suo organigramma fu mantenuto anche dopo la fine dell’era Federiciana.

Cosa rese questo progetto efficace, rispetto a quelli romani? Tra i vari fattori, emergono cultura e religione universale ben radicati, dirigenti formati tutti nella medesima scuola e con le stesse modalità (e, soprattutto, con poteri limitati dal mandato reale), assenza di interessi economico-militari (in quanto non possessori di terre) e, ultima ma preminente in rilevanza, la ristrettezza della regione, che rendeva le comunicazioni più rapide ed agevolava il controllo capillare.

Queste diverse esperienze dimostrano in generale come un accentramento sia sì possibile, purché sempre seguito da un preciso mandato che consenta una dose di indipendenza entro limiti ben precisi. Un conto è un Regno composto da una regione dove i governatori debbano assicurare gli interessi amministrativi della Corona, un altro sono intere macroregioni che necessitino di attendere permessi da un governo centrale molto lontano affinché possano attuare una qualsivoglia decisione necessaria e gestite da una classe dirigente avente fini differenti e molto spesso nell’ignoranza delle dinamiche locali.

Un depotenziamento che è esattamente il modus operandi europeo, dove le nazioni private di alcuni poteri tramite i trattati, non trovano possibilità di ovviare a decisioni potenzialmente dannose per la propria nazione. Il tutto attuato da una realtà sovranazionale come quella dell’Unione, che vorrebbe ulteriormente depotenziare gli Stati al fine di agevolare una velleitaria integrazione, nella quale, non si sa in nome di chi e per quale causa, verrebbero prese vitali decisioni.

Conclusioni

Per concludere, senza una cultura e tradizione condivisa, senza una classe politica di simile formazione e senza una omogeneità territoriale nonché socioeconomica, l’accentramento e l’unione di realtà diverse non risulta possibile. L’Unione Europea immaginata dall’attuale establishment, dove ogni Paese è un’espressione all’interno di un grande contenitore in cui nessuno conta realmente niente se non tecnici sconosciuti ai più, che dovrebbero fare un non ben chiaro “bene” dell’Unione, è inesistente ed al momento, fortunatamente, impossibile. La storia, inoltre, ci ricorda come le unioni e le annessioni abbiano sempre un presupposto militare ed un antefatto violento in cui una parte predomina; che un soggetto senza espressione politica istituita rimanga solo un dispositivo tecnocratico distopico; che ci sia sempre una grande parte di mondo che non intenda emulare od assumere un modus vivendi che a torto sia da alcuni ritenuto come il migliore possibile.

Un interessante e prezioso contributo che ci invita a riflettere sul senso profondo di parole e slogan molto spesso ripetute ma oltremodo difficili da afferrare, riportati periodicamente in voga dall’attualità ma sempre e comunque difficilmente definibili nel loro portato effettivo. Cosa si cela veramente dietro il “Sogno Europeo”, l’utopia dell’unione? Sarà mai possibile da realizzare? In che modo? A che prezzo? Ma, soprattutto, siamo sicuri che l’utopia non si trasformi in un incubo?

La storia ci è da monito attraverso le esperienze di potenze del passato, alcune quelle quali peccarono di arroganza dimenticando – per usare le parole dell’autore- “che ci sia sempre una grande parte di mondo che non intenda emulare od assumere un modus vivendi che a torto sia da alcuni ritenuto come il migliore possibile.”

Complimenti Alessandro per l’analisi, lucida e documentata.

Finalmente si sottolinea con chiarezza quanto il progetto del federalismo europeo, per come viene proposto, sia lontano dalla realtà storica e culturale dei popoli europei.

Concordo pienamente,

senza basi condivise e una vera legittimazione popolare, l’UE rischia solo di diventare un costoso esperimento tecnocratico destinato al fallimento.

Brillante, come sempre

Non si potrebbe vedere come collante europeo la matrice cristiana e latina che ha pervaso il continente durante tutto il lunghissimo medioevo?

Sicuramente. Per quanto riguarda alcune nazioni, soprattutto quelle mediterranee, è quello che più le accomuna, ma non sarebbe comunque una visione universale. Sarebbe necessario imporla secondo il percorso suddetto. Inoltre con l’abbandono del retaggio latino in favore di un più moderno sistema di valori non ben definito; con l’abbandono del cristianesimo come collante e bilancia morale, surclassandola più ad “un’attività collaterale” dell’individuo; con una classe politica impreparata a questo compito e una componente accademico-intellettuale che ha sempre più l’interesse a distruggere radici più che rafforzarle, è al momento difficile ristabilire, nell’immaginario comune, una supremazia del binomio come collante fra nazioni.