Costantinopoli, tra il lascito romano e la cristianità.

Una città che ispira leggende e nazioni.

Istanbul è il nome scelto nel 1921 da Ataturk, primo Presidente della neoformata Repubblica turca, dopo la cacciata dei Sultani Osmanoglu. per creare un distacco dal passato e affermare maggiormente le radici turche e islamiche. Ha in realtà origine greca, derivando da “Eis ten Polin”, cioè “mi dirigo alla Città”, che con il tempo diventò “Estanbola” e quindi poi Istanbul.

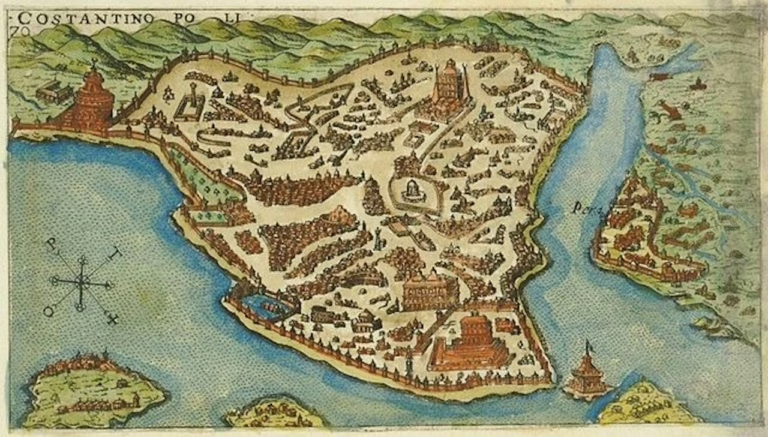

Ma prima di Istanbul il nome era Costantinopoli, una città ricchissima e tanto rilevante sia nel mondo alto medievale sia in quello moderno, che ad un viaggiatore bastava indicare come destinazione “la Città”. Costantinopoli ha mantenuto il suo nome dalla sua fondazione nel 330 fino al 1921, per più di sedici secoli. Nel tempo le furono dati diversi appellativi, ma i due più evocativi furono “La regina delle città” e “La città di Dio”.

“La Regina delle Città”. Il retaggio romano ed influenza culturale.

Dopo la caduta della parte Occidentale dell’Impero e la conseguente fine dell’esperienza imperiale di Roma, gli Imperatori della parte Orientale rimasero i soli rappresentanti dell’Impero superstite. Si avviarono così molte iniziative per migliorare Costantinopoli, e confermare l’importanza che in un secolo aveva raggiunto.

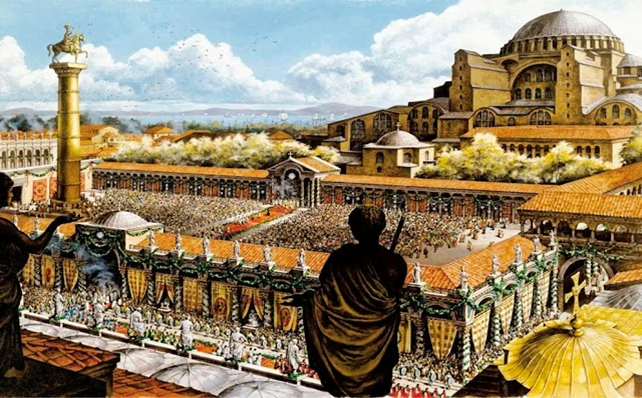

La città venne ampliata, nuove chiese e grandi palazzi dovevano dimostrare che lì proseguiva la ricchezza e la forza di Roma. Simboli imperiali, da drappi e stendardi erano esposti ovunque. Le aristocrazie senatorie e militari continuarono con il loro mecenatismo, riuscendo a mantenere attiva una pregevole produzione artistica e letteraria. La ricchezza dell’arte romanica, stile che si associa al periodo della restaurazione giustinianea, si diffuse in tutto l’Impero, da Alessandria d’Egitto a Carthago Nova in Iberia. Le chiese romaniche connotarono il panorama cittadino e rurale, sostituendosi al monumentale stile classico, diventando lo stile caratteristico dell’Impero, che durò per secoli. Anche l’arte medievale ispanica, oltre ad una fortissima influenza araba, ebbe una chiara ispirazione romanica.

La più grande influenza avvenne soprattutto a livello politico. L’etichetta imperiale di Costantinopoli, si diffuse in varie corti europee durante l’alto medioevo. I tipici colori rossi e purpurei regali e gran parte dei nomi dei cortigiani furono una diretta derivazione degli usi della corte imperiale. In particolare la sopravvissuta corte Asturiana, in Iberia, si ispirò ampiamente ai cerimoniali e simboli costantinopolitani.

Con il tempo Costantinopoli diventò una meta obbligata non solo per commercianti e viaggiatori, ma anche per dignitari e ambasciatori, che avevano l’obbligo di visitare Costantinopoli, durante i loro viaggi diplomatici verso oriente, e descriverla nelle loro cronache con i dettagli urbanistici, ma soprattutto sugli usi e costumi. Talvolta si invitavano persino nobili ragazze e dignitari imperiali che insegnassero i costumi alla corte i modi di Costantinopoli. Molte descrizioni e ricostruzioni moderne della città e dei cerimoniali sono stati elaborati soprattutto grazie a questi testi, nei quali però spesso è difficile comprendere quanto ci sia di reale e quanto sia prodotto dell’immaginazione, tipica ai tempi, soprattutto quando si voleva creare nel lettore stupore e meraviglia.

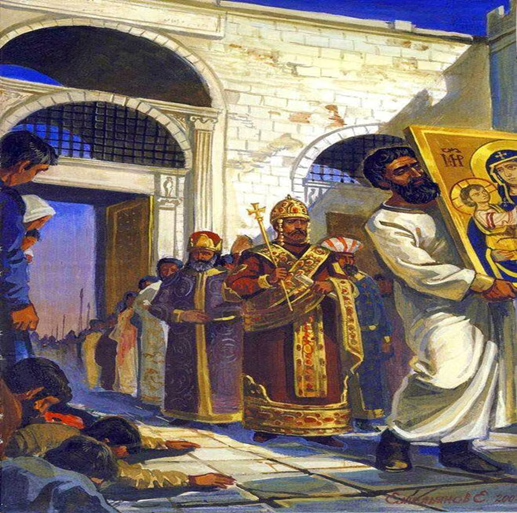

Ad oggi sono rimaste poche cronache, ma sufficienti per poter comprendere l’impatto culturale che nel tempo Costantinopoli ebbe su viaggiatori di ogni rango, provenienti da diverse parti del mondo. In queste si può leggere dell’onore provato nell’essere stati su un suolo considerato così sacro, dove l’Imperatore Costantino pose la prima pietra, dove Giustiniano condusse la sua riconquista, dove la Roma imperiale continuava a vivere. Altrettanto stupore creò la ricchezza e la meticolosità con cui la corte portava avanti la ritualistica tardo imperiale. Da semplici riunioni a parate, tutto avveniva secondo le tradizioni. Le parate, per esempio, venivano aperte dal clero con le immagini sacre legate alla famiglia imperiale, che precedevano l’arrivo dell’Imperatore e del Consiglio imperiale, gli unici che potessero vestire il purpureo e portare simboli sacri, seguiti poi dalle cariche più rilevanti sia all’interno della famiglia, sia della corte, ed infine dall’aristocrazia militare e senatoria. Stupefacente come, anche verso la fine della parabola imperiale, nel XV secolo, i Paleologhi ancora eseguissero alla lettera la ritualistica e rispettassero a pieno la tradizione. Nonostante l’indigenza della corte e della città, ricordare i fasti del passato e la loro discendenza, era per loro un motivo di vanto e per la popolazione un motivo di unione identitaria.

Esistono anche delle cronache sui viaggi che alcuni Paleologhi fecero in Europa, che raccontano la grande attenzione posta al cerimoniale e, soprattutto, particolare rispetto e l’accoglienza dedicati alle loro visite. In particolare sono rimaste descrizioni dei viaggi di Manuele II e Giovanni VIII Paleologo, nelle quali si può leggere come l’esibizione della simbologia fosse fondamentale anche fuori dalla città. Dalla cavalcatura, all’abbigliamento, al corteo con lo sfoggio delle insegne, nulla veniva lasciato al caso, ed era straordinario come i regnanti europei si sentissero in dovere di omaggiare gli Imperatori, come se non stessero accogliendo un loro pari ma ancora il Signore dei Romani.

Con la caduta dell’Impero, nel 1453, finisce una lunga epoca di emulazione dei fasti della nuova Roma. Il lascito simbolico e culturale della Regina delle Città, fu la base di diverse esperienze imperialistiche moderne fra le quali la Russia e la Francia. Quella più caratterizzata da una volontà di continuazione con Costantinopoli, fu l’esperienza espansionistica spagnola e dell’Impero di Carlo V, il quale sarà l’ultimo sovrano a potersi legittimamente fregiare del titolo, dato dal Pontefice, di Re dei Romani e del titolo orientale, donato dall’ultimo Paleologo ai sovrani di Spagna alla fine del XV secolo, Basileo e autocrate di Roma e dell’oriente, de facto rendendolo l’ultimo legittimo Imperatore romano. Seppure Roma continuò ad esistere come principale seggio della cristianità, ciò che incarnò Costantinopoli fu per gli uomini del tempo molto più forte e simbolico, la romanità che da Costantino fino al 1453 non aveva mai smesso di esistere.

“La città di Dio”. Baluardo cristiano e vettore spirituale

La città infatti fu un punto di incontro anche religioso, dove diverse religioni che caratterizzarono sia il tardo impero sia l’alto medioevo trovarono terra fertile, unendo le quali si andò a creare la base sulla quale si sviluppò il cristianesimo “greco”. Costantinopoli fu l’ultima città imperiale fondata secondo al tradizionale rituale propiziatorio latino, eseguito da Costantino in persona, in quanto Pontefice Massimo. Questo le diede un flusso energetico e spirituale potente. Fu casa e meta di santi e beati, la rese meta di innumerevoli pellegrinaggi, talvolta tappa obbligatoria verso la via di Gerusalemme e in generale verso oriente.

L’aura sacra e mitica della città, si sviluppò soprattutto nel VII secolo, dopo le prime conquiste arabe, dove una forza che sembrava inarrestabile trovò la sua fine proprio a Costantinopoli. L’Impero riuscì a respingere innumerevoli assedi da parte di forze arabe e poi turche, tanto che gli Imperatori si pregiavano di titoli fittizi come “Scudo della Fede” o “Spada di Dio” e fecero diventare la città un simbolo della resistenza cristiana contro le invasioni islamiche.

Seppure la sua posizione strategica e le sue difese furono formidabili, nessuno riusciva a spiegarsi la continua fortuna della città. Tra gli stessi arabi e turchi col tempo si iniziò a considerare Costantinopoli una città divina, dotata di una protezione sacra che dava grande fortuna ai difensori e grandi mali agli assedianti, tanto che per secoli la città non subì alcun tipo di attacchi. Grandi strateghi preferirono aggirarla piuttosto che assediarla e quei pochi che nel tempo riprovarono ad attaccarla furono sempre respinti, trovando poi una fine violenta alla loro vita. Solo nel 1204, la città fu violata da forze crociate. Il gesto fu considerato dal mondo cristiano un affronto indegno, tale che lo stesso Papa, Innocenzo III, scomunicò tutti i partecipanti e la stessa Repubblica di Venezia, protagonista del sacco (confronta precedente articolo: “La talassocrazia italiana: la lezione dell’esperienza genovese e veneziana“).

I costantinopolitani si affidavano totalmente al Patriarca e al Clero, con ingenti donazioni e commissionando grandi opere per le chiese, tutti contribuivano alla ricchezza artistica delle basiliche. Infatti, sempre nelle cronache di viaggio, si possono leggere importanti descrizioni di simbologie religiose e sacre (nelle cui cornici si inclusero anche i cerimoniali della famiglia imperiale, in quanto tali per grazia di Dio e per la loro discendenza mitica da Roma e da Enea), delle quali tutti erano affascinati.

Le chiese, in particolare, erano una parte fondamentale della città, rimanendo nei secoli i luoghi più curati e meglio mantenuti. Anche nel periodo di decadenza nel XV secolo, le chiese mantennero il loro fascino, nonostante apparissero più fatiscenti. Cronache testimoniano la reverenza e l’emozione, dei viaggiatori che visitarono la basilica di Santa Sofia, una delle più grandi del mondo cristiano, ricca di simbologie e reliquie. Un luogo tanto sacro e con un’aura religiosa tale che i ricchi mosaici sembravano sorvegliarlo e proteggerlo. Quanto raccontato su Santa Sofia, si ripeteva anche nelle altre chiese, dove l’esperienza non era da meno.

Stessa cosa condivise chi riuscì ad assistere ai cerimoniali delle festività, dove tutta la cittadinanza si radunava nella sacralità del momento, con la famiglia imperiale che sfoggiava i tradizionali colori e rituali mai perduti nel tempo, che esaltavano il loro glorioso passato e la duratura grazia di Dio. In questi casi i viaggiatori si sentirono chiamati a rispettare ed unirsi alle cerimonie, in quanto uniche nel loro genere e pregne di un simbolismo inusuale per loro, conosciuto solo su antichi libri di storia.

La forza spirituale della città fu acquisita e percepita a tal punto dalla popolazione, che persino durante l’assedio del 1453 da parte di Maometto II, i difensori furono convinti della loro imminente vittoria, in quanto Dio non avrebbe mai abbandonato la sua figlia prediletta. Come si è visto e dimostra la cronaca del tempo, di questo furono convinti anche gli assedianti, i quali infatti erano molto scettici della riuscita dell’impresa. Fu solo la tenacia e testardaggine del giovane Sultano a tenere i ranghi uniti, seppur non con poca fatica.

Il peso della sua nomea non tardò a gravare sui difensori stessi. Quando Costantino XI, ultimo Imperatore, per pagare i mercenari fu costretto a requisire e fondere gli ori sacri di Santa Sofia, il popolo lo vide come un affronto imperdonabile. Infatti, la sera prima della caduta della città, un fulmine a ciel sereno colpì la sommità della Basilica spezzandone la croce e danneggiando la struttura, un evento tutt’oggi ancora inspiegabile. Questo fu visto dagli assediati come il segno che Dio aveva abbandonato la città, ma per gli assedianti, ormai allo stremo, fu un grande segnale che li spinse a sferrare l’ultimo grande assalto. Il 29 maggio la città cadde.

Secondo diverse cronache ma soprattutto quelle dello storico e consigliere imperiale Giorgio Sfranze, i difensori lottarono fino all’ultimo, con l’Imperatore Costantino XI al comando, il quale condusse un’ultima carica brandendo le insegne romane, atto eroico che lo immortalerà nella storia come ultimo degno Imperatore romano. Sembra che il suo corpo e le insegne non furono mai recuperate, fatto che diede inizio a tutta una serie di profezie e leggende che arricchiscono molti racconti popolari greci e cristiani.

La caduta, con gli eccidi e gli sfregi alla città e chiese, crearono grande sconcerto nel mondo cristiano. Questo evento segnò a lungo tempo la fine dei rapporti fra la chiesa romana e quella orientale. Addirittura secondo alcune teorie popolari, gli scismi interni alla chiesa cattolica, che caratterizzarono il XV e XVI secolo, furono la risposta di una parte del basso clero per l’indifferenza di Roma alle continue richieste di aiuto della città. Il tragico evento dunque segnò un momento epocale per i fedeli, andando a creare grandi divisioni, ma soprattutto, la fine dell’Impero, rese vulnerabile le nazioni europee alla minaccia turca, che non tardò ad arrivare.

Conclusioni

La storiografia moderna purtroppo ancora non valorizza l’importanza di Costantinopoli, soprattutto a causa del lascito degli accademici legati alla Curia romana. Con lo spostamento degli equilibri verso oriente e la costruzione della nuova capitale, Roma iniziò a perdere di lustro ed importanza, fino a non rappresentare più l’ideale romano, che ormai si era trasferito su Costantinopoli. Nell’alto medioevo, la Curia ha avviato un’azione diffamatoria senza precedenti, nel tentativo di tornare faro culturale e simbolo della romanità. Si coniarono termini dispregiativi atti a separare Costantinopoli dal suo retaggio romano, andando a rimarcare la sua matrice ellenica. I termini più usati, che più venivano considerati offensivi, erano proprio “Bisanzio” e “bizantino”, termini purtroppo usati ancora oggi.

Se a livello accademico il lavoro della Curia ha avuto successo, non ha invece intaccato i racconti popolari cristiani. Nelle leggende e nella tradizione orale Costantinopoli ha mantenuto la sua potenza simbolica, a tal punto che ancora oggi la si visita in memoria di ciò che ha simboleggiato.

Anche per i turchi Costantinopoli ha avuto un ruolo ideologico importante nella costruzione del loro Impero. Lo è tutt’oggi, pur ridenominata Istanbul, durante la rivoluzione di Ataturk, che voleva far prevalere il retaggio turco su quello romano, e renderla un centro ideale dell’Islam, in una possibile ottica pan-islamica, della quale la Turchia da sempre avrebbe voluto porsi come massimo rappresentante, fino alle recenti strategie di identità islamiche, per cui Santa Sofia è ridiventata moschea.

Bibliografia e consigli di lettura:

- Beltran, R., Pero Tafur y Bertrandon de la Broquiere en Constantinopla: la imagen cerimonial de Maria de Trebisonda y los encuentros diplomaticos en torno al Concilio de Ferrara-Florentia, in “Medievalia” 21 (2018).

- Ciggaar, N. K., Western travellers to Constantinople. The West and Byzantium 962-1204. Cultural and political relations. Leiden, Brill, 1996

- Diehl, C., Figure Bizantine. Traduzione di Maria Stella Ruffolo. Torino, Einaudi, 2007

- De Clavijo, G. R., Viaggio a Samarcanda 1403-1406, edizione italiana a cura di P.B. Storoni, Roma, Viella, 2002

- Harris, J., Costantinopoli, edizione e traduzione a cura di G. Ravegnani e L. Santi, Bologna, Il Mulino, 2022

- Ostrogorsky G., Storia dell’Impero Bizantino, traduzione italiana di P. Leone, Torino, Einaudi, 2014

- Sfranze, G., Paleologo grandezza e caduta di Bisanzio. Edizione Italiana a cura di Riccardo Maisano. Palermo, Sellerio, 2008

- Tafur, P., “Andanças e viajes” edizione italiana a cura di G. Bellini, Roma, Bulzoni editore, 1986

Secondo articolo di questo giovanotto e per la seconda volta mantiene alta l’asticella delle aspettative. Un sunto completo e per nulla ridondante che centra l’importanza di quanto sia stato il mediterraneo la fonte e la disgrazia del potere romano anche nella parte orientale e di tutte le vicende connesse a Costantinopoli.

Si aspetta con ansia il prossimo articolo